1994年,冯仑、易小迪、王功权和潘石屹在在延安地区黄陵县。 COURTESY OF YUFENG CAPITAL

就在中共努力忘却毛泽东统治下的灾难的同时,他们研究了莫斯科昔日意识形态盟友的命运,决心吸取他们的教训。教训有两个:共产党要存在下去必须拥抱“改革”,但“改革”绝不能包括民主化。

从那时起,中国一直行走在两种对立的冲动之间,在开放与压制、尝试变化与抵制变化之间往复,触礁的恐惧让他们总是在任何一个方向上走得太远之前退却。许多人说过共产党会失败,他们认为,开放与压制之间的张力太大,像中国这种体量的国家承受不了。但这也许正是中国经济腾飞的原因。

这就是中共成功的跷跷板模式。1989年的民主运动是共产党在毛泽东逝世后与政治自由化最接近的一次,而随后的镇压是中共在相反的方向上走得最远的一次。“六四”之后,经济停滞不前,紧缩似乎不可避免。然而,三年后,邓小平用一次南巡,再次将中共拉回到“改革开放”的轨道上。许多离开了政府的人,突然发现自己正在以中国第一代民营企业家的身份,从外部领导着中国的转型。

在上周开始发表的一个系列文章中,《纽约时报》试图阐释中国共产党成功的原因。在考虑这个问题的同时,我们的记者请教了各界人士,冯仑是其中特别有想法的一位。他也是中国第一代知名企业家中的一员。

冯仑1959年出生于西安,“文革”动乱期间,一家人被迫离开这里。他本科毕业于西北大学政治经济学专业,后在中央党校和中国社科学拿到法学硕士和博士学位。八十年代,先后在中央党校、中宣部任职,之后调到国务院体制改革委员会下属的中国经济体制改革研究所,1988年派到海南筹建海南改革发展研究所,任常务副所长。1989年天安门事件发生,总书记赵紫阳下台,体改所解散,冯仑也“失业”了几个月。

后来,他成为了企业家牟其中手下的一员干将,当时的牟其中意气风发(后因信用证诈骗入狱),冯仑协助他用中国制造的轻工业品从苏联换回民航客机。1991年,冯仑与之前在政府的老同事、老朋友一起,创立了万通集团,它是中国第一批民营房地产公司之一。跟他一起创业的还有日后成为房地产大亨的潘石屹和易小迪。他们在海南开发别墅,之后回到北京,恰逢房地产市场开始起飞。冯仑后来还成为了第一批进军海外市场的房地产商,其中最著名的当属纽约世贸中心一号大楼第89层的中国中心,这家历经挫折的会员制俱乐部定于2019年上半年开业。冯仑现任御风资本董事长。

在采访中,冯仑讲述了一些不大为人注意,却决定了中国经济命运的政策,以及他意外成为企业家过程中的种种因缘际会。采访摘录如下。

邓小平在1992年著名的南巡之中,他在中国共产党的圣殿中位居第二,仅次于毛泽东。 AGENCE FRANCE-PRESSE — GETTY IMAGES

从江湖到运动场

《纽约时报》:改革开放进程当中,对你来说,最关键的改革与转折点是什么?

冯仑:改革开放确实是1978年以后的事,但真正加快市场化进程是1989年以后的事,最主要是在江胡时期。当然,现在仍然继续不断在完善法律,中国在这个方面从来没有放松过,市场经济的法律体系,特别重要。这样子才把中国竞技舞台变成了规范,有了跑道,更重要的还有运动员。

原来早期像我们九三年以前的,都不是运动员。我们当时想的事情都是像江湖大哥一样,看的都是《水浒》、《三国》,怎么来管公司,对吧?江湖,对吧?但九三年(有了《公司法》)以后,我才知道大哥应该变成董事长。兄弟应该变成股东是吧?这才有了这样一个意识。你也不懂《公司法》,你也不会开董事会,你也不知道股东权利。

后来有了《劳动法》,雇主和雇员的关系,后边公益基金又出现了,有了《慈善法》,早期叫《公益基金条例》,你怎么去履行社会责任?关注社会的一些问题,怎么用财务,你捐钱捐到哪里,怎么样建立基金会,这些都是在这一段,特别是九三年开始来的。

整个中国你看互联网以后,为什么能够成功这么多?首先,它拿到外国资本的时候,我们《公司法》是健全的,而且有了《证券法》,怎么上市?怎么在中国上市,怎么在境外上市,法律已经起很大作用。所以在这个过程当中,有一个特别的指标,就是律师市场的提升。现在我们卖房子的主要豪宅客户相当多都是律师。

律师市场意味着什么?我们早期在美国做生意发现一个很有趣的事情,一个公司的费用开支,在美国是律师费最多,餐费很少,餐费都自己付钱,公司很少付餐费的。到了中国是律师费少,餐费很多,后来我们发现餐费的比例和在美国的律师费比例差不多。

1990年代初,海南,后排左起:刘军、许立、潘石屹、王功权,冯仑、易小迪、王启富。 COURTESY OF YUFENG CAPITAL

《纽约时报》:过去是这样,现在不一样了吧?

冯仑:现在不是,你去考察每个公司,如果我们公司餐费最多,律师费很少,说明我公司非常传统,全是在送礼吃饭,对吧?如果我们律师费挺高,但餐费跟律师费相比,每年还在减少,这个比例,说明我的公司治理非常简单。我是比较偏标准动作。

所以,比如说我们为什么这么长关系,我们不出状况,因为我们就不是搞私下的这个,当然我们就没有问题,我们生意做小一点,无非就这样。其实大家解释中国,我觉得这个很重要。有了游戏规则,250多个法规,然后才能够筛选出运动员,专业运动员,所以现在的马云这些,是专业选手。所以现在叫企业家不叫商人,企业家就是职业选手。

市场就是运动场,建立了这套规则之后,然后又有职业选手的大规模出现。实际上就是九九年以后,我说,田溯宁为什么很关键一个人,因为他的公司(亚信)是第一个在纳斯达克上市,让我们突然就意识到中国企业可以在美国上市,在上市以后,我们原来投一块钱,可以在上市以前,人家可以10块20块来买我一股,才知道这么个游戏。才知道天使投资和PE投资在这个过程中是怎么样的重要。而且还可以知道你不用贷款,可以用这种钱发展,实际上这样子一来,就让我们的治理有了职业选手的眼光,跟全球的职业选手开始越来越一样了。

然后,再通过资本市场的淘汰筛选机制,最后职业选手出来。另外呢,教练。分成三种教练,一种企业家自己教练,第二种商学院,第三投行。这些投行是特别重要的教练,因为小米去路演,人家投行告诉你怎么去路演,对吧?然后财经公关公司教你怎么穿衣服,怎么做PPT跟人抢,这都是教练要教的。西服怎么穿、开会时候怎么说、怎么讲商业故事。

如果没有250多个法律,没有职业选手,没有这些教练,没有政府在商业领域严格积极地按法律来行事,你怎么解释中国经济?不可能乌合之众来做生意,对吧?

所以中国的进步,我觉得中国执政党最聪明的是做了最正确的事情,就把市场经济跟法律体系结合起来,而不是说动了很多别的法律,就是做生意的法律。

《纽约时报》:中国有这种法律,主要原因就是执政党?

冯仑:执政党明白,执政党这个事是对的。而且执政党还做对了一件事情,培养公务人员理解这个事。改革开放以来,你知道执政党派出去培训最多的是哪两个地方?一个是新加坡,一个是美国,这是为我们的政府变成一个良治的、好的政府,能够尊重这些法律的前提。

所以很多人(看到)做得有分歧的地方,恰好都没注意到对的地方。

《纽约时报》:经济、民事法律好,但是如果法官或者法庭法律制度不好,也会碰到问题。

冯仑:这个也是在慢慢来,就是说这些法院的人,他也是慢慢在培训自己。一开始,法院的人可能是从政府其他部门来的,现在都职业化了。比如一开始我也当过律师,其实我当年就是法学硕士,就给你律师牌照。所以,我也没有经过律师考试。那个时候,只要你有法学学位,就可以做律师。现在不管怎么样都得考试。这样的话这些人,慢慢他就是对法律负责任和对上级负责任。他现在慢慢要权衡。

为什么?中国有两个改革,这是最近几年的事,法官就很难做,而且必须认真。第一,所有判决都要上网,你想我是法官,最后判决上网我写的判决词或者我判得很荒诞,你在网上放着,大家就可以臭你,或者说追究你,枉法裁判,对吧?第二,终身追究。你比如说判得太离谱,终身追究你的权利。有了这两条,民事一般都还依法办事。

《纽约时报》:但从国外的角度,很多美国人会觉得中国的法律制度不独立,就没法做得到这种公正判决。

冯仑:中国是比较难看懂的。独立不独立却是相对。从法律体制上看,它是越往上越不独立,越往下越独立。它往上有政法委,有什么都粘到一块。但是从判案来说,特别经济案子,是独立的。

《纽约时报》:可是这些律师在考试拿到资质的时候,他们也得向党效忠,对吧?他怎么在执法或者是工作当中保持他们的专业性?

冯仑:他完全可以做(到),这就是中国智慧。你不能判个经济案子,对吧?我怎么向党负责,党说要抓经济,要依法治国,这个是党提出来的,我就按照法律。

《纽约时报》:但是刑事案件、政治罪,就不一样了吧?

冯仑:你进到没法律的地方了,对吧?比如我们有政党,没有政党法,有新闻,没有新闻法,你不要进到这个里头(的话),说啥都很简单。就是说(在某种程度有)舆论监督的独立性,媒体也很独立,比如你骂我肯定很独立,对吧?只要是批评非公务人员、商人、演员,没人拦着你。

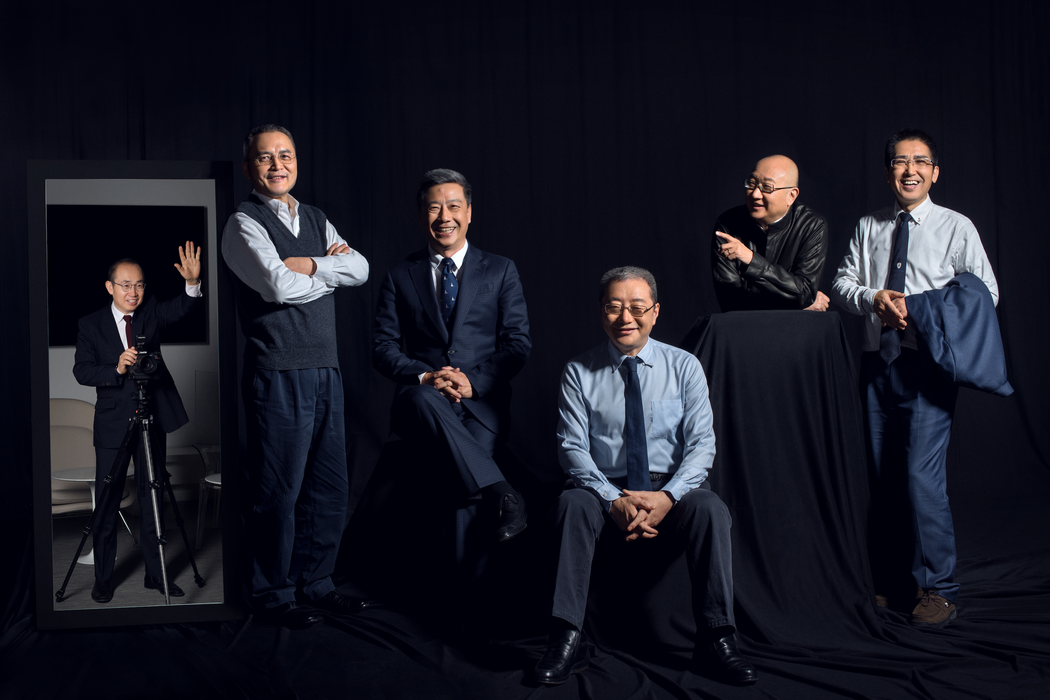

2018年,“六君子”:冯仑、王功权、刘军、易小迪、潘石屹、王启富。 COURTESY OF YUFENG CAPITAL

“车到山前必有路”

《纽约时报》:过去都是计划经济的时候,就没有什么运动员?

冯仑:那就没有运动员。

《纽约时报》:然后变成有运动员,为什么中国人愿意去做民营企业,比方说特别是八九或者九二年,那是个关键的转折点,那时候你在等这信号,还是已经知道早晚要放出来市场经济?

冯仑:没有。中国有个老话,叫做“车到山前必有路”,就对付着走。这就是中国人的心态,中国很少做理性的长期战略规划,那叫愿景。战略不等于愿景,对吧?

我们做企业就是这样。所以中国“车到山前必有路”。就这么一个逻辑,说我们往前走走再说,碰到什么再说嘛!造成了我们缺少缜密的、科学理性的战略,总是见招拆招地往前走。你比如我们做生意,中国这么多人做生意都是没办法的办法,但是没办法成了最好的办法。你比如,原来市场经济早期,在九三年以前,都社会边缘人口在做。知识青年回城,弱的就劳改劳教,叫做两劳人员,低文化素质的人,这一部分在做小生意。但是要有市场经济,一定是要有一批相对受教育水平比较高的、理性的、有理想、有价值观、有态度的人。

那怎么来,你要是当时开会让我们下海,我们不会去做。嘣(出事了)从八九年那时候到现在一共有7000万体制内的人出来做生意,7000万,从八九年到现在,你算30年,一年才多少?一年200多万,200多万在公务员体系里头,你算算。

《纽约时报》:现在下海应该很容易。

冯仑:所以那个时候(发生的事情),它无意中给市场经济输送了大量的职业选手的苗子,像我们以前都不知道自己能做生意,但一(出事),赶紧弄到那去了,也就做生意了。所以无意中给市场经济准备了。所谓92派都是这样,都是从机关出来(的)。然后让市场经济职业选手里边增加了一批受过一些教育的人,对吧?。

《纽约时报》:你当时在机关,你怎么做这个决定的?

冯仑:没有什么决定,非常简单,反正一天醒来所有人都跑掉了,我也就跟着跑了。

《纽约时报》:为什么你不待在那个地方?

冯仑:抓人呐,你不跑开,你别说人了,连个兔子动物都知道,跑,你去鸡圈抓鸡,鸡都飞了,它一看你人来了,肯定跑掉了。跑(去)了很多地方,最后跑完了。最后它又处分了一批人,那批人也下海了,陆陆续续投入市场经济。

《纽约时报》:八九年的事情还对市场经济带来了(刺激)?

冯仑:对啊,所以中国文化是车到山前必有路,反正到那没想到是这样补充了这么多人。然后因为八九年,最后慢慢要进一步地面对国际环境制裁,所以的话,进一步的开放,结果把市场经济反而打开了。一方面准备了人,一方面打开了市场,所以八九年以后,中国经济反而更强劲了。这都是没想到,对吧?因为当时八九年以后,国际环境对中国非常不利,所以中国的领导就在思考,怎么样继续坚持改革开放的话,必须跟国际上缓和,开放。那就要国内只能改革,改革就开放市场,结果我们就从那以后,一方面是被迫,另外一方面它市场越来越大,你也赚到钱了,就变成主动的。

《纽约时报》:当时中国也有这种私有化过程,把国家的资产卖出去?

冯仑:当时还没有,中国一直都没有主动的。把国家资产卖出去,像苏联这样,对,没有。它都是比如说有一些中小的政府的企业不好,就破产了很多。然后有一批重组,尤其自己改制,你比如TCL李东升,他是自己改制。

《纽约时报》:是吗?请解释。

冯仑:有很多自己改制。改制,分增量不分存量。你比如说,原来企业一百块钱,改制以后这一百块钱还是公家的。当然我跟公家有个契约,如果我赚到两百三百四百,给我多少?所以李东生的股份就这么得来的。用增量改革,分增量。因为分新增量,大家说你要能挣100块钱,我分20块钱,挣400,我分你50。

另外破产是一个方法,还有一些主动地和民营合资、跟外资合资。这样的话,就把原来负担很大的一批低效的国有企业都处理出去,剩下现在这些少数。另外十六大之后,中共战略是非常清楚的,就是在关键领域的重点企业和重点行业保持控制力。其他的都放着。

1993年,冯仑于北京。 COURTESY OF YUFENG CAPITAL

“画要交给画家”

《纽约时报》:那么今天,你觉得还留在国家(手里)的这些企业,国营企业,所谓战略性的这些企业,做得怎么样?

冯仑:现在(有)一个新的主导性的意见。高层意见是这样(的),对于中国经济成长,必须要发展民营企业,离不开民营企业。

第二,不存在简单的国退民进、民进国退,两个是平行有交叉,不是替代关系,是平行。在科技、创新、民生这些消费领域,是民营主导。但是在国家安全、国防、金融这部分,国家主导。以前叫替代关系,叫吃掉被吃掉,后来有一个叫交叉关系。混合经济就是交叉,现在是强调平行关系。

《纽约时报》:你对这怎么看?

冯仑:我觉得至少清楚了,哪些你不要去。相当于那个地方是不允许你去的,给(立)个牌子不去了,总比模糊的好,摸不进去了,被电网电住了不好。

《纽约时报》:但有的经济学家可能就说,这种你要保留国营企业,还会对整个经济带来问题。

冯仑:是会有问题,但是这个问题就是说每一个政府的选择,它不是不知道它低效,可能有比低效更麻烦的事,它才忍受低效。你比如说所谓消费领域,餐馆、电影,现在电影都是民营主导,中国电影是民营,内容是政府主导,运营是民营,对吧?然后互联网应用、旅游,这个都是民营的,对吧?所以,以后可能就变成平行关系。

《纽约时报》:有的外国学者在问,中国的国营企业低效,能不能学其他国家,找到一个更高效的办法?

冯仑:我觉得如果能够靠近像新加坡的政府企业,淡马锡这样就很好。你比如他们的做法,就是现在我们国资委在做(的),国有资本运营、经营。你是强调你是资本出租者、强调资本的回报,你不要去管那些每天具体的事情。是的,这样的话新加坡这些政府企业,很多都是CEO,都是像我们这样社会上的,不是公务员。我们现在国企的问题是把CEO、董事长公务员化了,那就不成企业家了。企业要交给企业家,就相当于画要交给画家,你把画布交给一个擦地板的,他能做出好东西吗?

《纽约时报》:所以这个问题还没有解决?

冯仑:没有答案。现在答案是党全面取代企业家决策。这党委书记代替企业家决策,对吧?党组代替独立的企业家判断。这样的话,按这个判断最后政治正确、商业的合理性,竞争的要求,这之间怎么配合,那就完全靠智慧了,就当事人看,制度上没有给你一个答案,你自己的智慧很重要。这样的话应该说对国营企业提高效率不是最有利的。

《纽约时报》:在美国,说企业家对政府的影响还是很大,也可以参与很多事情,包括政策。但在中国不一样,你觉得呢?

冯仑:中国也在进步,但是进步在哪,就是说企业家对政策建议权,讨论、建议、批评,它给你划了个范围,就在前一段,中共中央出了一个关于企业家的决定。这个文件最后就讲到,企业家在涉及经济政策领域里,可以讲话。

所以这样的话,也就是说话的范围给你确定,我们就在这个领域来说,影响还是有,你比如说经济,我们有一些建议、一些政策,也通过内部和外部的形势给他们讲。另外工商联成立了一个咨询委员会,我也是其中一个委员。它有些重要的事情,开会听听大家意见。另外就是刚才讲到,还有一种比较随机的,不是制度安排性的。你比如说,现在经商的和政府的大体上受教育水平都还不错,所以他们私人同学之间联系也很多。

《纽约时报》:90年代那时候也应该有。

冯仑:那时候没有这么多,那时候优秀人都没有做生意。现在,比如说你去哪个互联网公司,他是北大清华毕业,他同学在公务员里头可多,他们校友会干什么都可以谈的,这种影响,就是那种不太制度性(的)安排。制度性安排了就行业(协会)。另外就工商联、商会。你比如商会,我还兼了好多商会的事,行业,比如说房地产商会,我做副会长,然后我又是西安出生长大的,所以我又变成了西安商会的常务副会长。现在又让我筹备陕西商会、秦商商会、秦商总会。你这样子我又在商会,而我这个商会我又是西安市人民政府顾问,你看我过生日,市委书记还发我一个信息。

所以这种是制度性安排,商会、行业协会、工商联在经济领域里的互动是非常多的。再有呢,有些民间智库,还有一些媒体,比如说公共媒体,对这一段中美贸易摩擦,有很多人在上面发表,这些文章都没有被封掉。

2006年,冯仑在纽约。

2006年,冯仑在纽约。 JAMES ESTRIN/THE NEW YORK TIMES

改革何时到尽头?

《纽约时报》:最后一个问题,你回顾这40年里,你觉得最让你吃惊的地方在哪里?从中国进步来讲。

冯仑:我自己吃惊的是,我做生意还居然能做这么久,还能赚到钱,还能变成社会主流,还能被人称为企业家。最后还能够比较自由地发表意见,真的是这样。

《纽约时报》:为什么让你吃惊?

冯仑:因为我说我做生意之前,从来没想过要做生意。我们那时候是研究写文章,写书,就是这样。我也不知道自己会做生意。

《纽约时报》:你当时觉得你就会在政府机关?

冯仑:对,因为我们当时的训练,包括给我们指出的发展方向,就叫做理论对策化、对策政策化,学者幕僚化,幕僚官僚化。我准备按路子去走,就像周小川王岐山他们都是原来是学者,学者变成幕僚,幕僚变成官僚。然后原来做研究是理论,理论又变成对策,变成政策。我们当时(在)机构里,每天领导给我们讲的就是这样。

《纽约时报》:你是学什么的?

冯仑:我本科学经济、硕士(法学与)政治、博士法律。所以我哪里知道自己能做30年生意,而且生意做了还没有垮掉,而且更没有想到在北京在地球还盖这么多房子,包括纽约、在台北,都建房子。

你想,这连我自己都是吃惊的,因为我小的时候还讲解放台湾,现在自己在阳明山上盖房子,对吧?小时候说美帝国主义,对吧?最后在纽约世贸中心顶上有咱的中国中心,这都是我自己也觉得没有想到的,但这就是中国给你的机会,它赛道给你越来越宽,规则清楚我才能做。它不给我规则,我怎么敢去到处跑。

《纽约时报》:从国家发展的角度,你觉得哪方面最令你吃惊?

冯仑:我也吃惊的是,突然一下这么有钱了,国家也成了暴发户了。以前老说我们是暴发户,对吧?最后突然发现中国确实周围很多人都这么有钱。

但是我还有一件事真没想到——没想到改革能(持续)这么长时间。

《纽约时报》:是吗?

冯仑:40年。因为“文革”才10年,小时候觉得“文革”好长,现在都改革40年了。

《纽约时报》:你的意思是会结束得更早,问题都会解决?

冯仑:我以前认为(会结束得)更早,问题会解决。

我就希望在我有生之年能够不再改革了,就是好辛苦。因为改革总是面临着很多冲突纠纷、不确定性,能不能给点确定性?已经40年了,你说再改20年、再改50年,不确定性就带来了很多问题。资源浪费,社会人与人之间的关系,不能建立一个良性的稳定关系。

《纽约时报》:但是在你眼里,中国改革还有什么项目没做完?

冯仑:现在政府讲的四个全面,这都是没改完的。你要是说都完了,它就不这么讲了,它不讲进入深水区。我说,这怎么越改越复杂了?

改革,我们肯定第一就是从苏联模式出来,这个(当时)是共识。出来(后)去哪,现在没有共识,还没有共识,共识至少很少。所以这是我们不停地改的原因。